Robert GAUTHIER

Docteur en Sciences Odontologiques

Ce polycopié ne prétend être ni un mémoire, ni une thèse d'histoire. De même ne se propose-t-elle pas de dresser une liste exhaustive de tous les implants fabriqués depuis les temps lointains de la préhistoire jusqu'à nos jours. Ensuite, elle ne consiste pas non plus en une fastidieuse énumération bibliographique où ne figuraient que des noms, prestigieux sans doute, d'hier et l'Implantologie requiert nécessairement la contribution d'une chronologie historique, autrement dit, d'un devenir simplement envisagée dans ses grandes lignes pour mettre en valeur la portée heuristique des travaux les plus marquants des précurseurs qui ont contribué au développement de l'implantologie.

Les deux premières articulations évoquent les tentatives de ces pionniers, au cours de la préhistoire et la poursuite de ces essais pendant la Renaissance. A partir des dix-septième et dix-huitième siècles se développe dans les sciences une exigence affirmée de rationalité qui prend naissance dans la physique de NEWTON. Ce grand nom associé à ceux de COPERNIC et de DESCARTES contribue à la mise en place de ce que HEIDEGER appellera "le projet mathématique de la nature" qui bouleverse progressivement non seulement l'esprit des démarches scientifiques mais les mentalités en devenant "la philosophie de notre temps".

L'implantologie, à son tour, n'a pas échappé aux exigences de rationalité d'une méthodologie qu'elle partage avec les autres sciences. Illustre cette démarche, la troisième articulation qui rassemble en outre quelques-unes des tentatives les plus rigoureuses et les plus convaincantes effectuées par ceux qui, à bon droit, sont considérés comme les pionniers de l'implantologie moderne.

Pour parvenir à ce niveau de haute précision qu'elle revendique légitimement aujourd'hui, l'implantologie a dû dans le passé surmonter des fortunes diverses, suscitant tout uniment des engouements et des découragements. Il faut rappeler que l'histoire de la pensée scientifique en général et a fortiori de l'Implantologie n'est nullement linéaire. Dès ses balbutiements lointains, l'implantologie déploie une temporalité au cheminement heurté, brusqué, troué de discontinuités surgies au hasard d'expérimentations décousues. Il n'y a là rien de surprenant. "Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d'une longue erreur" puisque "l'essence même de la réflexion est de comprendre ce que l'on n'a pas compris", déclare avec force Gaston BACHELARD. Conformément à cette affirmation, la démarche laborieuse de l'erreur vers les vérités toujours en instance de rectification transparaît également tout au long du devenir plusieurs fois séculaire de l'Implantologie.

Il est permis d'imaginer que victime de l'expulsion d'une dent lors d'un combat, l'homme a eu très tôt l'instinct de ramasser la dent et de la repositionner immédiatement dans son alvéole. Ce geste se retrouve dans les peuplades primitives d'aujourd'hui.

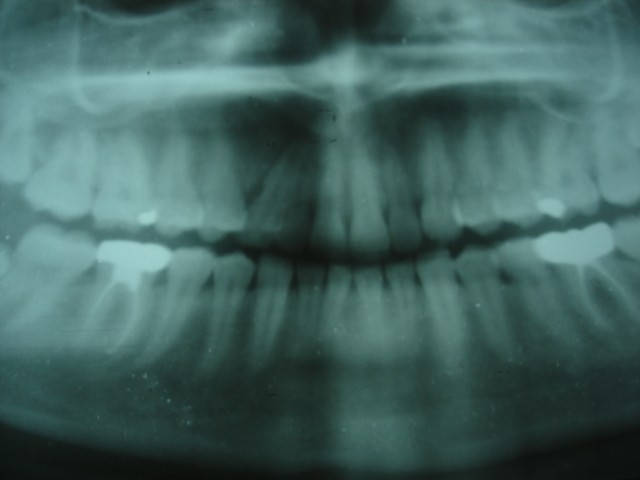

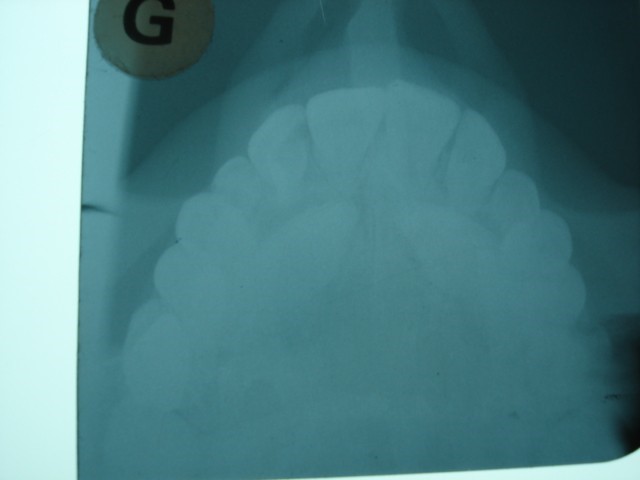

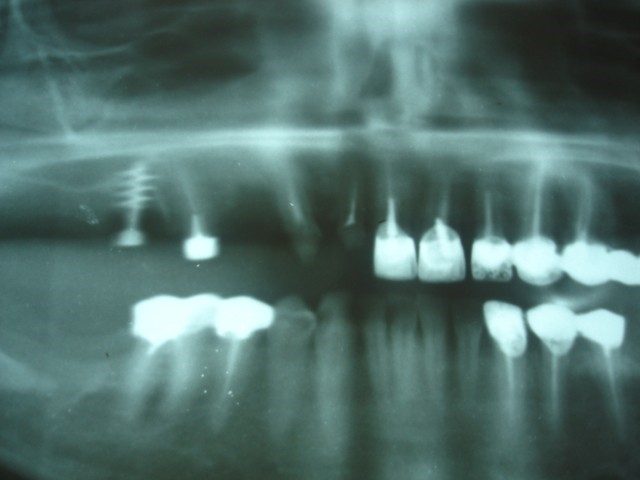

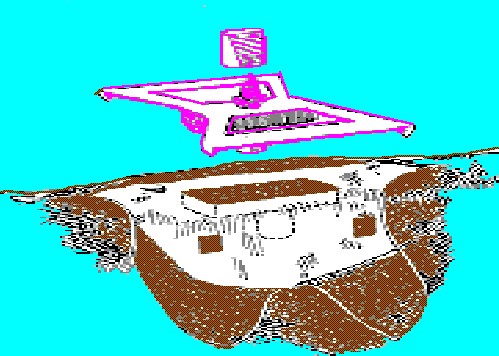

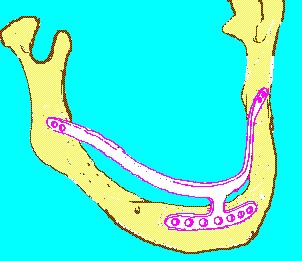

Le maxillaire présenté appartient au crâne trophée de Faïd Souar II. 1

La prothèse dentaire unitaire que porte le maxillaire droit est jusqu'ici seul connu sur un crâne pré ou protohistorique.

Il provient de Faïd Souar II, située sur la commune de Canrobert à 70 km environ au sud-est de Constantine (aujourd'hui Qacentina). Il a été découvert en 1954, par G.LAPLACE. Ce dernier le remit au Professeur VALLOIS qui en fit paraître l'étude en 1971. L'industrie capsienne, (en accord avec des datations au carbone 14 effectuées sur des sites voisins) permet de considérer ce crâne, et par conséquent la dent prothétique, comme datés d'environ 7 000 ans BP. 2 (Before Present).

Les Iberomaures pratiquaient l'avulsion des incisives supérieures, les Capsiens pratiquaient aussi celle des incisives inférieures comme en témoigne la mandibule qui accompagnait ce crâne.

LE CRÂNE

Selon H.V. VALLOIS, le crâne appartenait à un sujet âgé de 18 à 25 ans, de sexe féminin probablement et d'affinité méditerranéenne. Il avait été sectionné pour être transformé en masque ou trophée, comme en témoignent les deux trous de suspension, situés latéralement à la partie postéroinférieure des pariétaux, et l'ablation de toute la région occipitale. Ce crâne avait subi en outre, l'avulsion de quatre incisives selon une pratique très fréquente en Afrique du Nord et bien connue par exemple chez les hommes d'Afalou-bou-Rhummel.

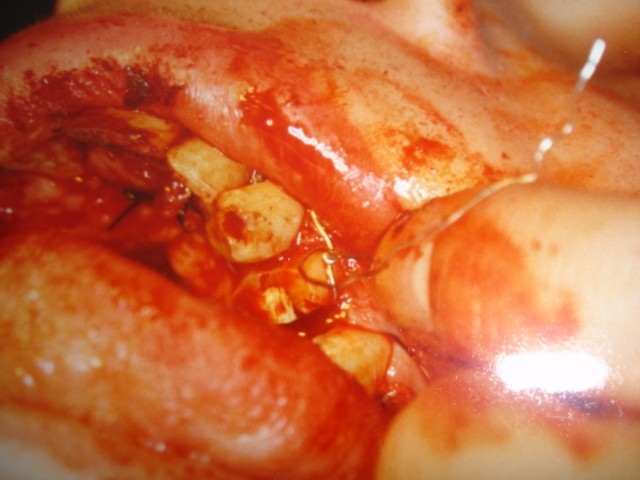

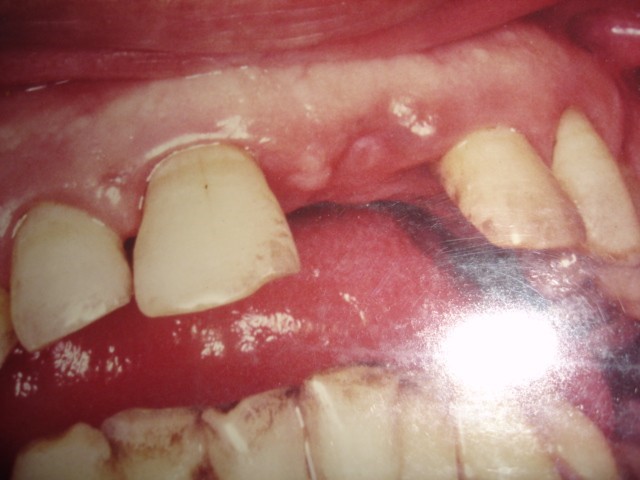

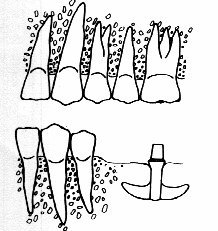

LA PSEUDO-IMPLANTO-PROTHESE DENTAIRE

La seconde prémolaire supérieure droite a été remplacée par un "pseudo-élément" dentaire. Une effraction de la face externe du maxillaire au-dessus du rebord alvéolaire en regard de cette dent montre une cavité creusée dans l'os et sans aucun doute d'origine pathologique.Tout laisse à penser que cette seconde prémolaire avait présentée une périodontite apicale aiguë ou chronique, secondaire à une gangrène pulpaire. Il s'agit donc vraisemblablement d'une lésion granulomateuse ou kystique s'étant extériorisée vestibulairement.

L'orifice ovalaire est trop grand pour n'être qu'un orifice fistulaire mais ne semble pas avoir été agrandi post-mortem. Il est probable que la perte de la prémolaire soit due à la présence de cet abcès. Les raisons de la restauration prothétique restent inconnues. Cette dernière à été fabriquée à partir d'un os. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une phalange.

Rappelons qu'à cette époque, si l'instrumentation était uniquement composée de pierres taillées, elle était malgré tout très variée (burins, grattoirs, couteaux, perçoirs, mèches de forêts, scalènes, etc.).

En vue vestibulaire, le travail de l'artiste est étonnant; tout comme l'idée de remplacer une dent latérale absente par un matériau autre que la dent.

La phalange a été sculptée et polie. Elle est carénée, galbée, rétrécie au collet ce qui lui donne l'aspect d'une couronne dentaire semblable aux dents voisines. Par ailleurs, elle est appointée vers l'apex qui est taillé en biseau.

Sa face occlusale est arrondie, en massue et sur la face linguale, le tissu spongieux est apparent grâce à une petite fracture du bord occluso-lingual.

Cette pièce mesure environ 18 mm de hauteur totale dont 6 sont à l'intérieur de l'alvéole, avec laquelle elle forme un solide assemblage, l'ajustage étant quasi parfait. La phalange emboîtée, fichée, comme un clou ou une cheville dedans l'os maxillaire réalisant ainsi une "gomphose".

Son épaisseur vestibulo-linguale correspond à peu près à une demi dent, si bien que, par la partie palatine de l'alvéole largement ouverte, l'on aperçoit parfaitement la pseudo-racine. Il n'existe pas de tissu cicatriciel osseux comblant ce vide radiculaire. A part un petit éclat vestibulaire ( qui peut être post mortem), le rebord alvéolaire ne montre aucun remaniement osseux, ni atrophie, ce qui laisse à penser que la restauration a été faite très peu de temps après la perte de la dent naturelle.

Cette prothèse dentaire considérée comme la plus ancienne connue à ce jour n'a peut-être pas été fonctionnelle.

Tout porte à croire qu'elle a été effectuée à la mort du sujet mais ceci ne remet nullement en question le moment de son exécution (7 000 ans BP.).En effet, elle ne porte aucune trace d'usure et dépasse légèrement le niveau des dents voisines. Sur les photographies de la mandibule, il existe des dents antagonistes. Par ailleurs, son ajustage est si parfait qu’il nous semble impossible que cette prothèse ait été exécutée, en bouche, du vivant du sujet. Mais ce n'est qu'une hypothèse!

En fait, cet élément prothétique réalise un implant en os, endo-alvéolaire. Il est solidement fixé et totalement immobile et l'était lors de la mise au jour du crâne, comme l'avait remarqué H.V. VALLOIS3. Il ne s'agit donc pas d'un collage récent.

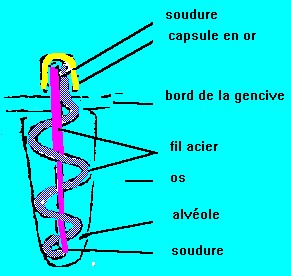

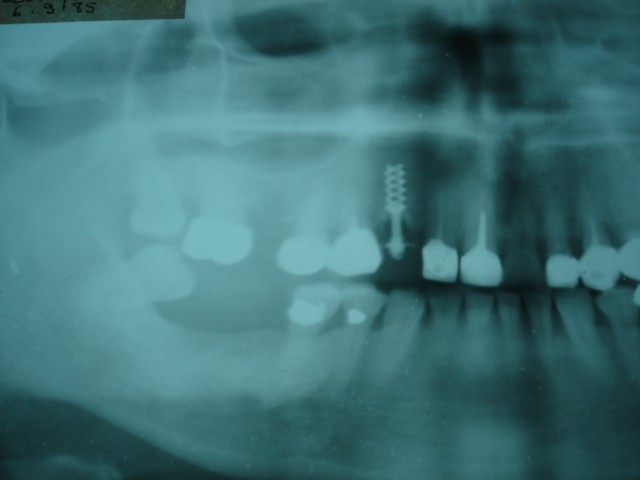

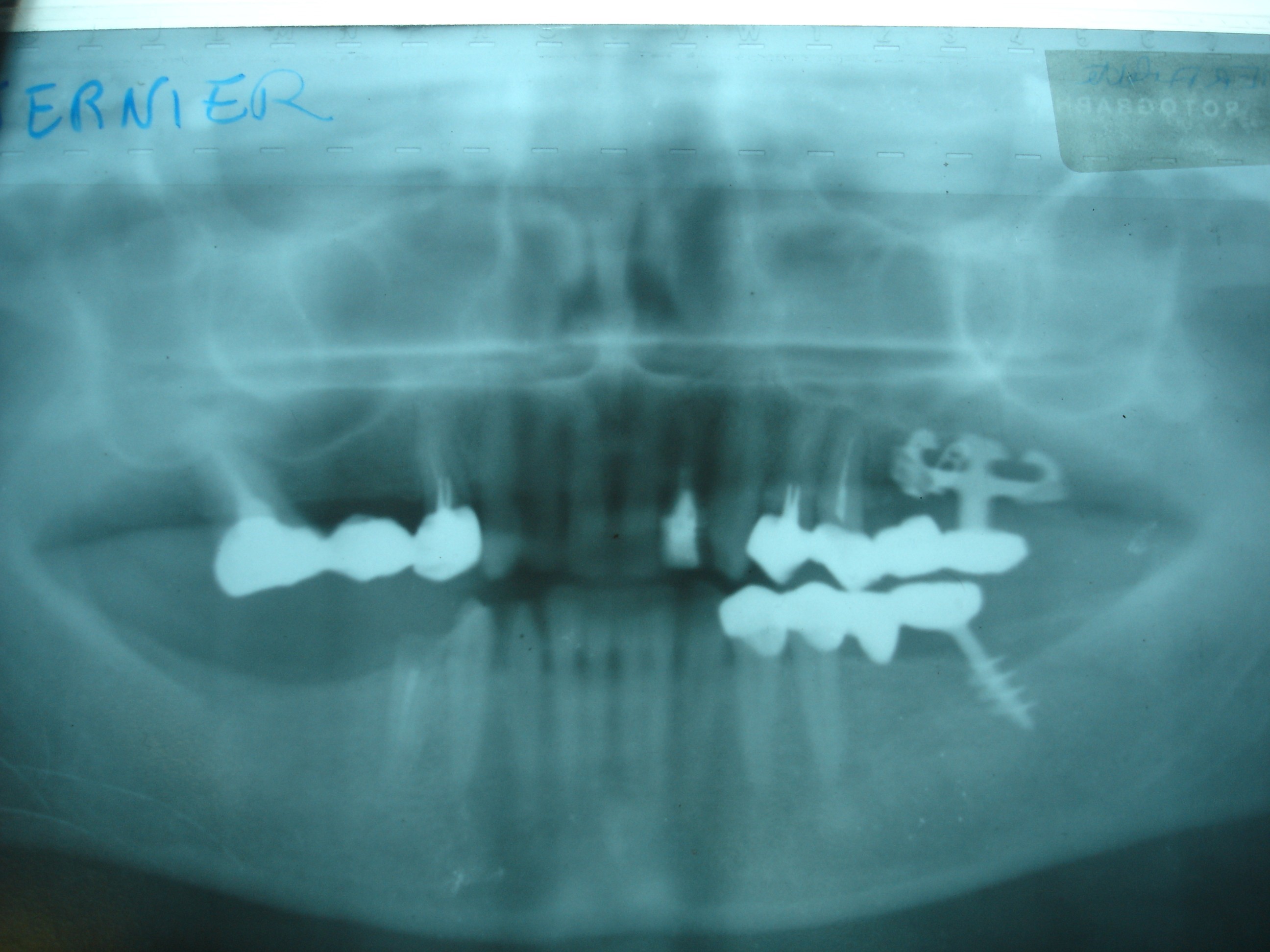

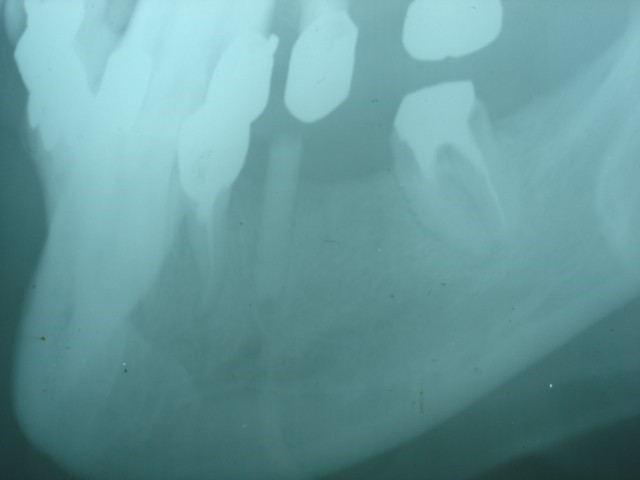

La radiographie montre, par ailleurs, une telle contiguïté entre la paroi alvéolaire radiculaire et la "pseudo-racine" qu'il est possible d'envisager que la cicatrisation par ostéogenèse le long de trois faces seulement de cette pseudo-racine ait réalisé une véritable attache par soudure ou ankylose alvéolo-implantaire de type "pleurodonte" La tomodensitométrie (scanner) éclaircira peut-être ce problème.

Imaginons donc un instant que cette restauration ait été bien exécutée sur ce "Capsien" vivant encore, par un confrère d'alors, les tentatives de greffes osseuses ou d'implantologie auraient 7 000 ans !

Le papyrus d'EBERS4, 1550 avant J.C conservé à l'université de LEIPZIG propose une méthode pour traiter une dent sur le point de tomber.

BROWN note qu'il "n'y a pas de preuves, restes ou écrits indiscutables que les anciens égyptiens aient pratiqué l'art dentaire ou la ligature des dents perdues : la seule application de ce dernier procédé trouvé en Egypte est sa description dans un écrit romain du premier siècle après J.C".

En 1864, RENANErreur : source de la référence non trouvée cite la découverte de son assistant : le docteur GAILLARDOT5 (1841) qui trouva dans une nécropole une pièce dont les deux canines étaient réunies par des fils d'or . Les deux incisives appartenaient à un autre individu. Cette pièce est au musée du Louvre.6

HIPPOCRATE Erreur : source de la référence non trouvéeErreur : source de la référence non trouvéepréconise dans le cas de fracture du maxillaire de remettre en place les dents déplacées et de les ligaturer.

3LIGATURE DE DENTS SELON HIPPOCRATE

La dent ajustée au tiers alvéolaire, modelée et bloquée par un anneau d'or retenu sur les dents naturelles, est celle d'un veau.(musée CORNETTO, Italie) Erreur : source de la référence non trouvée

ABULCASIS7 utilise le procédé de la ligature au fil d'or et d'argent pour remplacer ou fixer les dents dès qu'il s'agit de les transplanter.

L'habile chirurgien reconstitue les dents en sculptant des morceaux d'os de boeuf. ABULCASIS écrit : "on peut mettre en place une ou deux dents tombées et consolidées et elles se maintiendront, mais pour cela, il faut une main légère et exercée et les consolider au fil d'or ou d'argent. On les remplace aussi quelquefois par des morceaux d'os de boeuf taillés en forme de dents et assujetties comme je viens de le dire".

Depuis GALIEN les dentistes, pensent que dents et os sont la même chose.

En 1893, ANDREWSErreur : source de la référence non trouvée signale une pierre noire remplaçant une incisive latérale gauche provenant des fouilles de COPAN (Honduras). A ce sujet, M. JEANNERET souligne que cette pierre âgée de 1000 ans environ, "enchâssée" dans l'alvéole, sans aucun élément de soutien, avait été mise en place du vivant du porteur, ainsi que le prouve un important dépôt de tartre". Cette dent se trouve au "PEABODY MUSEUM" de l'Université de HARVARD. A cette époque, on tentait de modeler des dents taillées dans la pierre.

En 1582, FORET dentiste hollandais recommande une subluxation énergique équivalente à une réimplantation suite à une avulsion pour calmer les douleurs dentaires.

En 1545, R.W.HERMANN chirurgien de Francfort, fait l'une des premières communications sur les méthodes et les techniques implantées.

En 1557, M. de CARTILLO obture une fissure palatine avec une plaque d'or. Sous le règne de François 1er et Henri II, RIOLON écrit : "les dents sont des os en leur espèce".

En 1560, Ambroise PAREErreur : source de la référence non trouvée décrit la transplantation et la réimplantation dans l'un de ses traités.

En 1575, Ambroise PARE8 parle de transplantation et cite:” Une princesse qui s’était fait arracher une dent, s’en fit remettre une aussitôt d’une sienne demoiselle, laquelle reprit et devint solide comme auparavant”.

En 1582,Ambroise PARE (1517-1590) publie "De plusieurs indispositions qui adviennent aux dents". IL est le plus grand chirurgien barbier d'Europe.

Il parle, selon Samy SANDHAUS, d'un premier implant réalisé en France aux environs de 1500. Les dents avulsés lors de fractures des maxillaires doivent être réimplantées et fixées sur place par un fil d'or ou de lin jusqu'à formation d'un cal solide.

En 1615, L.GUYON dans "Le miroir de la beauté et de la santé du corps" signale qu'il faut remplacer immédiatement dans son alvéole une dent et l'attacher avec un petit fil à la dent voisine.

En 1633, DUPONT dentiste de Louis XIII publie "De la greffe dentaire" et recommande l'extraction et la réimplantation immédiate des dents dans la thérapeutique des odontalgies. Il est le premier à effectuer l'opération avulsion et réimplantation dans le cas du traitement d'une dent pathologique. En 1649, SCHEARMMER plombe les dents avant de les réimplanter.

Le Siècle des Lumières marque la naissance de l'odontologie et de la stomatologie.

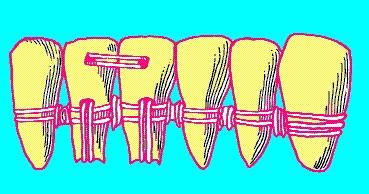

Pierre FAUCHARD9 (1678-1761) prescrit de "ne jamais arracher et jeter une dent qui vacille. Il faut, poursuit-il, d'abord l'enlever, puis la limer un peu à la racine, l'obturer avec du plomb ou des feuilles d'or et la replacer dans son alvéole, en ayant soin de la ligaturer aux voisines avec du fil d'or ou de soie".

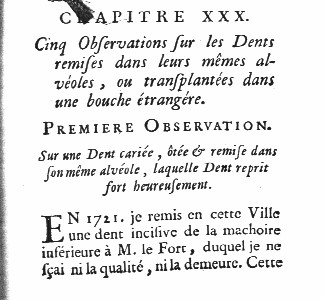

Ce pionnier de la dentisterie formule les cinq observations dans l'ordre suivant :

1-1721 : Observation sur la dent cariée de Mr Le FORT

2-1725 : Observation sur la dent cariée de la fille aînée de Mr TRIBUOT;

3-1727 : Observation sur la dent cariée de Mlle LAROCHE;

4-1722 : Observation sur la dent cariée de la fille cadette de Mr TRIBUOT;

5-1715 : Observation sue la sensibilité d'une dent étrangère placée dans une autre bouche.

Evidemment, selon Pierre FAUCHARD, la réimplantation est la méthode pour rendre une dent insensible sans obturer les canaux radiculaires.

Giovanni MURATORI fait une étude historique de 1746 à 1776.

En 1755, des opérations de réimplantation et transplantation sont décrites par LECLUSE 10 qui extrait la dent sans soigner la carie, et procède à une réimplantation.

En 1756, et en 1769, P.PFAFT (1716-1780) dentiste de Frédéric le Grand et BERNT utilisent respectivement la même pratique.

A cette époque, les transplantations sont devenues des opérations très communes". Claude MOUTON(mort en 1780) et R.BUNON sont cités comme "implanteurs très actifs". O.LEDAIN effectue une transplantation métallique pour remplacer une partie de mandibule. DUVAL a la sagesse d'obturer le canal avec les feuilles d'or ou de plomb avant de réimplanter.

En 1755, P.ROUX fait une étude sur les différents métaux en vue de la fixation de fractures des

maxillaires.

En 1769, NORMANSEL et, en 1776 FENDALL prônent eux aussi la réimplantation.

En 1771, John HUNTERErreur : source de la référence non trouvée / 11 dans "The Natural History of the Human Teeth "transplante la dent saine d'une personne vivante dans la crête d'un coq. Quelques mois après, le coq est tué et John HUNTER remarque que la dent est fixée au tissu et la circulation sanguine rétablie. Ce praticien considère toujours la dent comme un os planté dans un autre os.

En 1780 John HUNTER réalise réimplantations et transplantations.

En 1780, L.LECLUSE obture avec du plomb des molaires extraites. Il aurait fait 300 opérations la même année.

J.J. LEMAIRE, New York et à Philadelphie pratique 123 opérations. Nous ignorons si toutes furent couronnées de succès.

En 1781, JULLION est favorable à la réimplantation et à la transplantation.

En 1786, B.BOURDET ,(1722-1789) dans son livre "Recherches et observations sur l'art du dentiste", publie quatre observations. Les dents sont plombées hors de la bouche sans traitement canalaire et réimplantées. Il faut des sujets en bonne santé (savoyard ou autres).

3.4. LE XIXE SIECLE

Au sujet de la transplantation, L. LAFORGUE (1763-1823) écrit : "Les petits ramoneurs à Paris sont ordinairement d'excellente santé, la pauvreté et l'ignorance du prix de leurs dents les portent à se les laisser arracher pour de l'argent. S'il y a probité chez les dentistes, ils n'entreprennent point ces opérations. Ils évitent les mutilations dont la justice devrait les punir"12. Rappelons-nous Fantine dans "Les misérables".

Jusqu'en 1809, il n'était guère envisagé que la transplantation des dents du même patient.

En 1807, lors de la parution de son livre:” L’art du dentiste”, MAGGIOLO décrit l'implantation d'une dent avec l'alliage d'or à 18 carats.

En 1821, J.FOX soutient que l'articulation de la dent dans le maxillaire est comme celle du clou enfoncé dans une planche. Ceci se nomme la "gomphose". Cette erreur se produit lorsqu'on parle l'implant bloqué dans l'os.

En 1827, J.GARDETTE publie le premier essai sur la réimplantation et la transplantation.

En 1856, J. YOUNGER de San Francisco réalise la première vraie implantation : opération qui consiste à creuser un alvéole dans le maxillaire : soit à la place où il s'en trouvait un autre que le temps a fait disparaître, soit dans une partie vierge n'ayant jamais eu de dent. Il utilise des dents naturelles. Il transplante une canine supérieure en position incluse.

En 1865, MAGITOT13 présente un mémoire sur la réimplantation et la greffe par restitution. Il aura (en 1882) 8 insuccès sur 117 cas de réimplantations.

En 1879, Il publie "De la greffe chirurgicale dans ses applications à la thérapeutique des lésions de l'appareil dentaire".

En 1875, John YOUNGER, le premier ouvre un néoalvéole artificiel avec un trépan.

En 1879, E.MAGITOT publie "De la greffe chirurgicale dans ses applications à la thérapeutique des lésions de l'appareil dentaire". Il est classique d'appeler "opération de MAGITOT" les implantations de dents.

En 1886, L.FREDEL 14fait une étude sur la greffe dentaire.

En 1909, G.MAHE1516 déclare : "on dirait que, aussi paradoxal que cela puisse sembler, si, expérimentalement, la réimplantation rapide d'une dent vivante est évidemment l'opération qui seule assure des chances de restitution ad integrum, par contre, dans la pratique, l'implantation d'une dent certainement dépourvue de toute trace de vie latente serait le moyen le plus sûr d'obtenir un résultat satisfaisant".

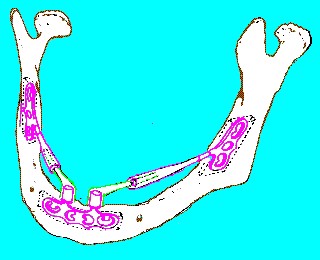

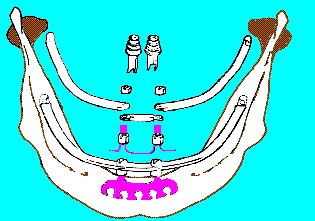

FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4

FIGURE 5

FIGURE 6

FIGURE 7

FIGURE 8

FIGURE 9

FIGURE 10

FIGURE 11

FIGURE 12

FIGURE 13

FIGURE 14

FIGURE 15

FIGURE 16

FIGURE 17

FIGURE 18

FIGURE 19

FIGURE 20

FIGURE 21

En 1804, Ch. BELL étudie les réactions tissulaires à divers métaux.

En 1885, WAISSER réalise des implantations avec des racines en porcelaine.

En 1886, HAUSMAN réduit et maintient des fractures, grâce à une plaque en métal inoxydable et des vis de fixation.

En 1887, HARRIS implante une dent en porcelaine sur une racine en plâtre recouverte de plomb.

En 1889, FRANTZEN invente des racines en Celluloïd. Il est suivi par FRANCK 17dans ses essais. ZNAMENSKI implante sur le chien de la porcelaine et du caoutchouc. C'est un succès. Mais, ce qui est valable sur le chien est, sur l'homme, un échec.

En 1891, HILLISCHER 18fabrique des implants en platine et en or qu'il place dans un alvéole immédiatement après l'avulsion pour augmenter la rétention

De1891 à 1894 le platine et l'or sont utilisés par LEWIS, D'EWARDT, et BONWILL.

3.5. LE XXE SIECLE

Divers matériaux furent prônés: les métaux précieux, l'or, le caoutchouc, l'ivoire, le platine, le platine iridié, les aciers inoxydables ainsi que le vitalium.

Vers 1900 BERR cherche selon la tendance de l'époque à implanter des dents dont les racines sont en métaux précieux.

En 1901, PAYNE présente une communication sur la mise en place de racines en or sur une prothèse

complète.

En 1906, HENTZE implante pour 3 mois une racine en porcelaine et, pour 2 ans, une racine en caoutchouc.

En 1920, BRICKE visse une racine d'ivoire dans un alvéole qu'il fore lui-même.

En 1928, MEISSNER "enclave" des dents artificielles dans un pertuis creusé dans l'alvéole dentaire.

En

1933, DAG signale l'existence d'un bridge inférieur à

cinq éléments dont le pilier postérieur est une

racine en or à 22 carats, en forme de vis à bois. Ce

dispositif est porté pendant 10 ans. En 1937, WUHRMANN réalise

un pilier de bridge ayant une forme de cage en platine.

En

1933, DAG signale l'existence d'un bridge inférieur à

cinq éléments dont le pilier postérieur est une

racine en or à 22 carats, en forme de vis à bois. Ce

dispositif est porté pendant 10 ans. En 1937, WUHRMANN réalise

un pilier de bridge ayant une forme de cage en platine.

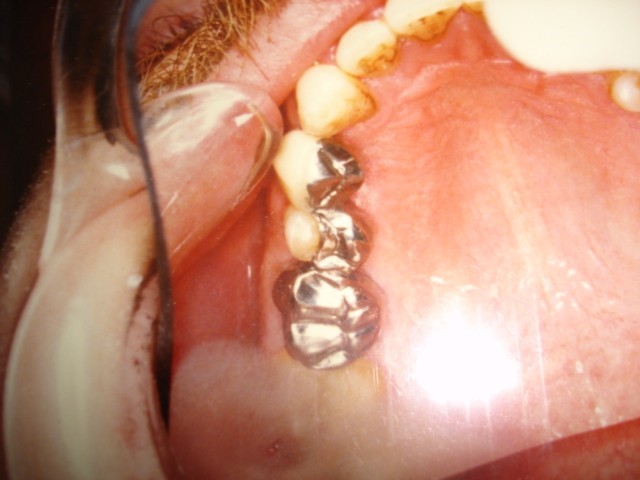

En 1939, apparaissent les aciers inoxydables et stellites. Les frères STROCK19 / 20 de Boston utilisent les vis en vitallium. E.STROCK ALVIN souligne l'importance de l'occlusion.

H.HELD réalise cinq interventions avec un implant BRILL à Genève. L'implant BRILL comprend des racines en porcelaine dont la terminaison apicale est en forme de bouton. Ses conclusions démontrent que cet implant doit être unique et associé à une autre dent.

En 1943 ,Alvin E STROCK21 et Moses STROCK du Laboratoire chirurgical de l'école de médecine de Harvard sont les pionniers de cette méthode.

10IMPLANT DE STROCK

Etudiant les divers matériaux, les forces bio-mécaniques, ils réalisent des implantations unitaires vissées.

Ils démontrent par ailleurs qu'il est préférable d'utiliser un métal biologiquement compatible comme le vitallium plutôt que des métaux précieux.

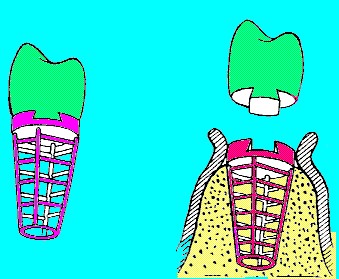

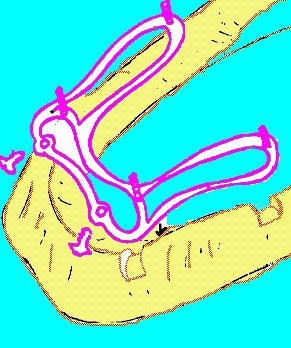

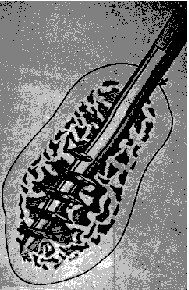

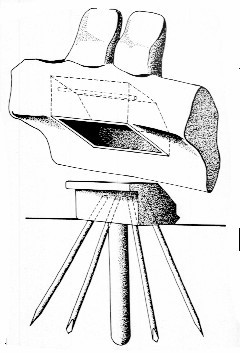

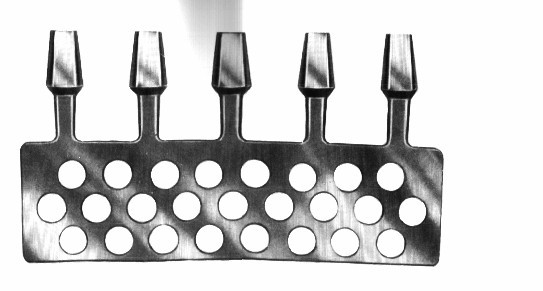

En 1913, E.GREENFIELD22 (Mounting for artificial teeth US Patent Office Serial n° 478,360, patented Dec 14,190923)24 utilise une racine artificielle en forme de petite cage fenêtrée en treillis métallique de platine iridié. L'alvéole n'est pas creusé mais le trépan évide une tranchée circulaire au milieu de laquelle l'os est intact. L'ensemble est formé de 4 échelles. La dent est ciselée dans un espace en forme de queue d'hirondelle.

Ces travaux durent 7 ans avant d'être présentés à l'Académie de Stomatologie de Philadelphie.

11GREENFIELD E- J :

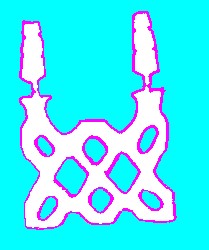

12Implant de LEGER DOREZ

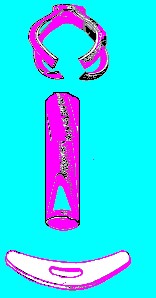

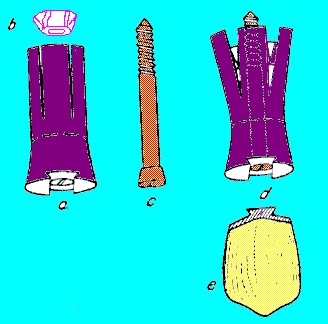

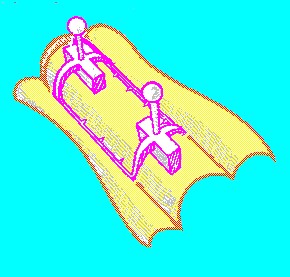

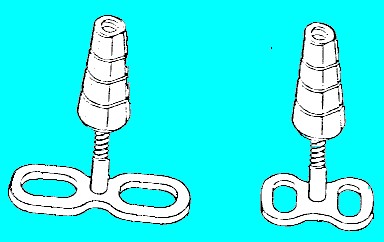

En 1920, LEGER DOREZ dans son "Traité de prothèses dentaires"25 parle, sans aucun doute pour la première fois, d'implants à racines extensibles. Cette expression désigne un tube d'or fendu à l'une de ses extrémités, pouvant être dilaté par une petite cage conique, attiré vers l'autre extrémité, par une vis. L'armature intra-osseuse supporte une dent artificielle scellée sur elle, le tissu osseux ne pouvant pénétrer dans l'implant.

Le piton avant sa mise en place;

L'écrou destiné à pénétrer entre les valves et destiné à les écarter;

Vis de rappel destinée à l'écrou;

Le même dispositif a été introduit dans une cavité creusée dans le rempart alvéolaire. Grâce à l'action de la vis l'écrou remonte et les valves se sont écartées;

assemblage en forme de queue d'aronde de la racine artificielle et d'une couronne postiche.LEGER DOREZ divise les implantations en 2 classes : Implantation de dents naturelles; Implantation alloplastique.

En 1925, l'utilisation de divers matériaux : or, ivoire, métaux précieux, devient courante.

En 1928 ,MEISSNER "enclave" des dents artificielles dans un pertuis creusé dans l'alvéole dentaire. En 1937, SCHNEIDER crée le premier implant démontable. Il utilise une racine en ivoire avec un tube en or qu'il implante et suture. Cinq à huit semaines plus tard, il place la dent à tenon.

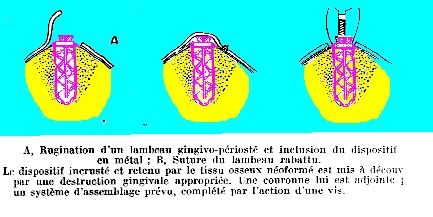

En juin1937, WUHRMANN26 publie dans le numéro 12 de la "Zeitschrift für Stomatologie" les démarches d'un procédé qui s'apparente grandement à celui de GREENFIELDS. Il souhaite soustraire durant un temps appréciable le dispositif inclus dans le tissu osseux à l'action du milieu buccal.

Il utilise un châssis métallique en platine iridié, qu'il insère sous anesthésie locale. Après une attente de quelques mois, le dispositif est superficiellement découvert afin qu'il soit annexé une suprastructure qui correspondra à la couronne artificielle.

En 1927, un chirurgien américain réalise les premières implantations métalliques sous périoste avec un implant platine.

Comme Georges BOYÉ27/, nous présentons les implants historiques jusqu'en 1984. date de la présentation du Diskimplant

Ceux ci représentent l'implantologie nostalgique où le dentiste était à la fois le concepteur de l'implant, le chirurgien, le responsable de la prothèse. L'opération s'effectuait sans caution universitaire. Le responsable était considéré comme un marginal.

C'est grâce à son travail, aux tâtonnements de toute nouvelle science, aux "erreurs surmontées" qu'aujourd'hui l'implantologie est devenue une part entière de la dentisterie.

Actuellement, ces Implants ne sont plus guère insérés sans modifications de leurs formes historiques primitives. Ils ont subi de nombreuses améliorations. Certains ont disparu.

En 1949, VAN DER GHINST28, fait le point sur ces techniques.

Suite à une expulsion de la dents après un traumatisme, il conseille de la replacer in situ.

Si l'alvéole est en voie de cicatrisation, il faut refaire une alvéole sous anesthésie.

Suite a une dent infectée , il conseille l'avulsion, le nettoyage au sérum physiologique de l'alvéole avant de traiter et repositionner la dent.

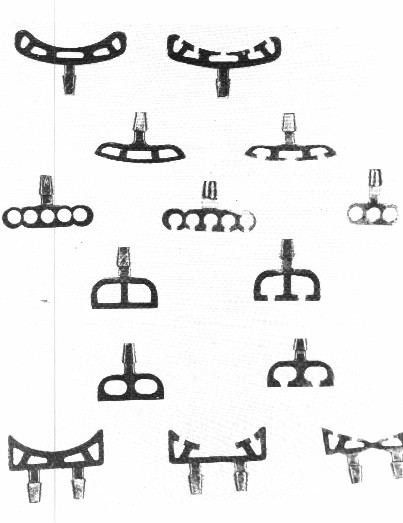

L'implantologie juxta-osseuse29 / 30 a connu un très grand succès jusqu'à l'arrivée des premiers implants endo-osseux.

DAHL31 est le premier à penser une structure juxta-osseuse et non plus endo-osseuse.

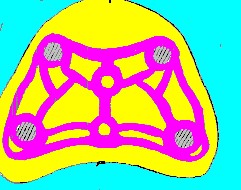

En 1942, G DAHLErreur : source de la référence non trouvée crée le premier implant juxta-osseux de conception moderne. Il s'agit d'une simple barre en Stellite avec quatre tiges ( deux tiges canines et deux tiges molaires perforant la gencive et supportant une prothèse totale.)

Le même procédé sera utilisé plus tard pour la mandibule. Le matériau employé est alors le vitallium.

En 1948, N GOLDBERG et A GERSHKOFF32 décrivent le premier implant juxta-osseux en vitellium. Les empreintes sont de banales empreintes des muqueuses gingivales et des téléradiographies permettent de modifier les modèles. Ils rapportent trois cas exécutés.

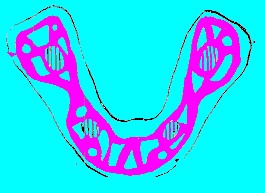

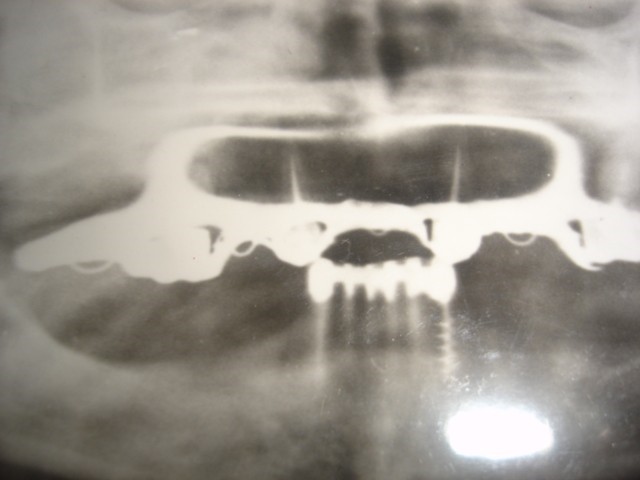

En 1950, BERMAN scinde l'opération en deux temps: empreinte osseuse et pose. Il démontre également que les vis d'ancrage ne sont pas indispensables pour la tenue de l'implant. En 1952, I LEW33/ 34/ 35exécute la première grille du maxillaire supérieur avec vis.

FIGURE 23

En 1953, B BELLO36 et AREAL (Brésil), présentent des implants à barre métallique aplaties et larges qui s'étendent profondément du côté vestibulaire et lingual.

FIGURE 24

La méthode personnelle d'intervention rapide de L MARZIANI37/ Erreur : source de la référence non trouvée/ Erreur : source de la référence non trouvéeet BORGHESIO utilise une grille préfabriquée à mailles de tantale qui est estampée jusqu'à une adaptation aussi parfaite que faire ce peut. Pour éviter la déformation de cet implant en tantale, celui ci est trempé dans du tétrachlorure de carbone. Les tiges sont insérées par un ingénieux système de fixation.

FIGURE 25

FIGURE 26

Les deux cas présentés de prothèse enclavée de Pierre FERREOL se sont soldés par des échecs. Erreur : source de la référence non trouvée

FLOHR38/Erreur : source de la référence non trouvée, après empreinte muqueuse, estampe un implant comportant deux post vissés.

Par tunnellisation et deux incisions perpendiculaires à la crête, l'implant est mis en place.

MARTIN DU GRADYErreur : source de la référence non trouvée, quant à lui, réalise l'insertion de petites griffes dans l'os grâce à une pince et un implant préfabriqué.

SABRAS MAGITTO 1960Erreur : source de la référence non trouvée réalise la rétention des implants juxta-osseux grâce à des vis et des encoches.

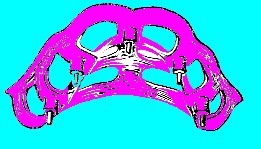

En 1960, Maurice PELLETIERErreur : source de la référence non trouvée décrit un implant juxta osseux complet en titane, formé de deux attelles en fer à cheval disposées concentriquement et qui sont destinées à circonscrire à distance la crête maxillaire.. Les attelles sont réunies par quatre entretoises deux canines et deux molaires.

De chacune des entretoises sort une tige perpendiculaire.

L'os est mis à nu et quatre encoches sont réalisées pour les quatre entretoises.

FIGURE 29 IMPLANT DIGITALÉ DE CHERCHEVE1977

Raphaël CHERCHEVEErreur : source de la référence non trouvée renonce à insérer des implants dans les régions postérieures. Il renonce aussi aux tranchées dans l'os et aux vis. La diminution du volume est compensée par la recherche des irrégularités qu'offre le massif osseux dans sa disposition verticale et par l'exploration maximum de toutes les rétentions.

LINKOW ne recherche pas non plus d'appui dans les zones molaires mais au niveau de la symphyse et au niveau de la branche montante.39 Cet implant est inséré d'une seule partie.

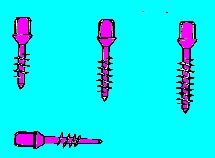

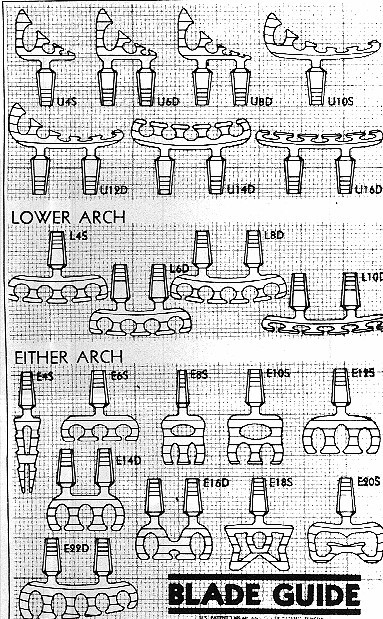

Devant la complexité de la classification, due à la multiplicité des implants, nous étudierons ceux ci suivant le critère principal de leur forme et des critères secondaires du matériau utilisé, de leur consistance, de leur enfouissement.

selon leurs formes :

vis,

aiguilles,

cylindres,

lames.

selon le matériau :

tantale ou titane,

Stellite,

céramique,

autres Carbone-carbone, TCP, Céramique vitreuse.

selon la consistance :

plein,

creux.

selon qu'ils soient enfouis ou non .

Nous indiquerons pour chaque type d'implant ces quatre caractéristiques.

Historiquement , l'engouement après les juxta-osseux s'est porté sur les vis spiralées, puis pleines, puis sur les aiguilles, puis sur le CBS, sur l'implant cylindrique enfoui puis sur les lames.

fortuitement naissance à la suite d'une extraction. M. FORMIGGINI laisse une mèche iodoformée dans l'alvéole. Quelques semaines après, la mèche est très difficile à extraire. L'os se reforme autour de la mèche. Le praticien opère son premier cas en 1943. Après la guerre se produit la dispersion de sa clientèle.

M. FORMIGGINIErreur : source de la référence non trouvée est un précurseur. Ses travaux prennent

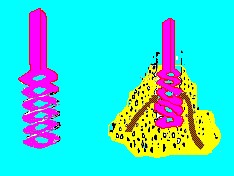

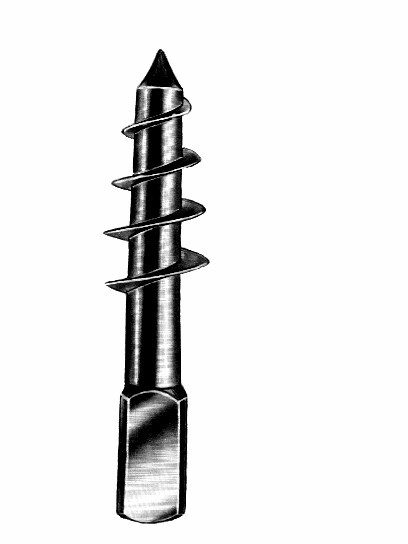

FORMIGGINI 40/41/42 crée une vis originale en acier inoxydable vide intérieurement. Le 27 février 1947, il présente sa première conférence à Milan. Le façonnement artisanal de sa vis et le taraudage ne sont par reproductibles. Aujourd'hui, forage, taraudage et vissage sont faits de manière harmonieuse et calibrée.

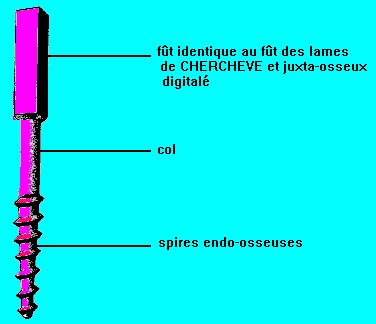

FIGURE 35 IMPLANT SPIRALÉ DE CHERCHEVE

FIGURE 36 SPIRALÉ DE CHERCHEVE

FIGURE 38

FIGURE 39

FIGURE 40

FIGURE 41

FIGURE 42

FIGURE 43

FIGURE 44

FIGURE 45

FIGURE 46

FIGURE 47

FIGURE 48

FIGURE 49

FIGURE 51 SOIXANTE ET UN MOIS APRES TARTRE

FIGURE 52

FIGURE 53

FIGURE 54

FIGURE 55

FIGURE 56

FIGURE 57

FIGURE 58

FIGURE 59 AVANT

FIGURE 61 DEUX ANS APRES

Raphaël CHERCHEVEErreur : source de la référence non trouvée modifie l'implant de FORMIGGINI et réalise une double spirale hélicoïdale dès 1962.Du tissu conjonctif se forme à l'intérieur de l'hélice. Cet implant est d'abord en chrome cobalt, puis en titane.

MURATORI réalise en Italie un implant avec un tenon fileté à l'intérieur qui permet de fixer une superstructure facile à déposer.

PERON ANDRES façonne la spire dont les deux extrémités sont coulées dans un moignon en

Vitallium.

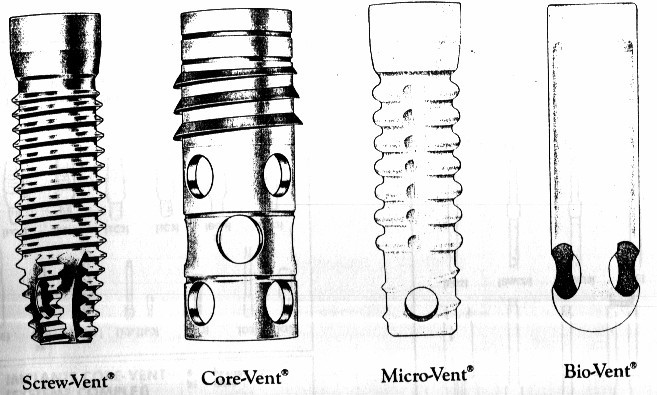

En 1964, Léonard LINKOW crée le "Vent-Plant-First" "Self-Tapping Implant" qui autorise l'ossification à l'intérieur de l'Implant.

4.3.1.2.1.EN TANTALE

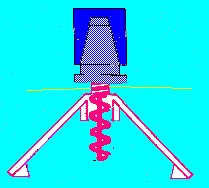

Le système d'implantation de la vis hélicoïdale en tantale de HEINRICH est parfaitement codifié . 43 Il comprend un pré-foret exécuté en forme de pointe , suivi du pré-foret exécution cylindrique, suivi du pré-taraud et des tarauds.

FIGURE 66TARAUDS DE HEINRICH

Il existait 16 vis :

les 5 petites vis en tantale de 4 à 8 spires, les 5 vis moyennes en tantale de 4 à 8 spires, les 6 grandes vis en tantale de 3 à 8 spires.

Le système comprenant plusieurs clefs digitales, des clefs à mains, des clefs à cliquets avec trois prolongateurs, peut être rendu compatible avec les autres types de trousses d'implants vis vendus dans le commerce.

Cas cliniques

Implant unitaire toujours un échec

FIGURE 70

FIGURE 71

FIGURE 72

FIGURE 73

Implant intermédiaire

FIGURE 74

FIGURE 75

FIGURE 76

FIGURE 77

Implantation en extension antérieure

FIGURE 78

FIGURE 79

FIGURE 80

FIGURE 81

FIGURE 82

FIGURE 83

FIGURE 84

FIGURE 85

FIGURE 86

Implantation postérieure

FIGURE 87

FIGURE 88

FIGURE 89 Autre cas

FIGURE 90

FIGURE 91

FIGURE 92

FIGURE 93

FIGURE 94 Autre cas

FIGURE 95

FIGURE 96

4.3.1.2.2.EN TITANE

Les implants vis en titane non enfouis. 44

Implant Crête mince

FIGURE 97 IMPLANT CRÊTE MINCE DE CHERCHEVE

FIGURE 98

FIGURE 99

FIGURE 100

FIGURE 101

FIGURE 102

FIGURE 103

FIGURE 104

FIGURE 105

FIGURE 106

FIGURE 107

FIGURE 108

FIGURE 109

FIGURE 110

Implant de Garbaccio

L'implant de Dino GARBACCIO45 / 46est taraudant. Des encoches remontent le matériel osseux. L'appui est bi-cortical. La "porte d'entrée" de l'implant est plus étroite que le corps de l'implant.

Exemple

FIGURE 112

FIGURE 113

FIGURE 114

FIGURE 115

FIGURE 116

TRAMONTE aussi a créé un implant identique à celui de HEINRICH autotaraudant mais en titane47 / 48.

En 1953, FLOHR met au point une instrumentation et une technique pour visser dans le maxillaire une racine en acryle supportant une dent prothétique.

SANDHAUS présente une casuistique de vingt cas avec l'implant porcelaine CBS

FIGURE 117 IMPLANT DE SANDHAUS

Implant de SANDHAUS

FIGURE 118

FIGURE 119

FIGURE 120

FIGURE 121

FIGURE 122

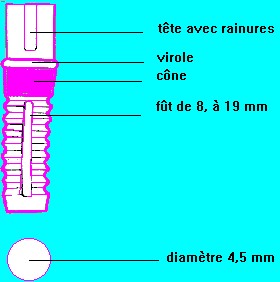

Le principe de cet implant est celui de l'appui bi-cortical: appui cortical profond et appui cortical superficiel.

C'est un cylindre de 4mm de diamètre. La tête a des rainures de stabilisation.

Le fût est constitué d'un col avec virole supra osseuse, d'un cône endo-osseux pour une stabilisation par première intention et fermeture de l'espace péri-implantaire. Sa longueur est de 8,5 à 19 mm. La série comprend 9 implants de 1,3 mm de progression.

FIGURE 124 IMPLANT DE TÜBINGEN.

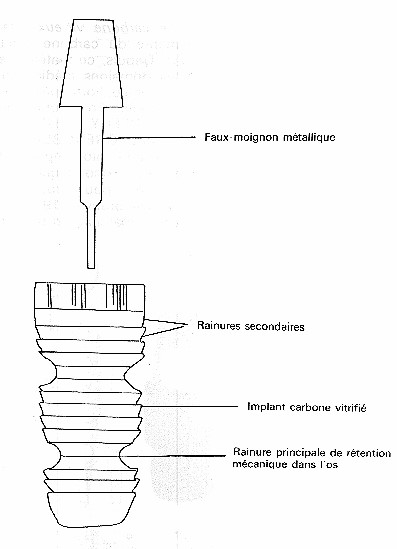

FIGURE 125 IMPLANT CARBONE VITRIFIÉ

FIGURE 126 IMPLANT DE TCP. 1981

Le principe de cet implant était triple.

enfouissement de l'implant rupture des forces occlusales grâce à un amortisseur en téflon. union entre le phosphate de l'os et celui de l'implant

FIGURE 127 IMPLANT BIOLOX

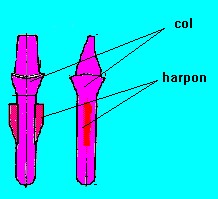

Réalisé en 1978, il s'agit d'un implant "Gros Implant Harpon" en céramique aluminium pure.

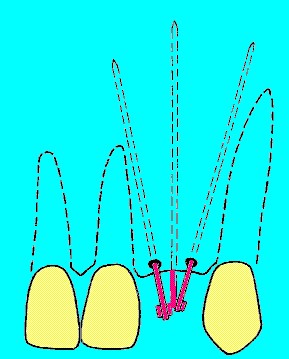

En novembre 1961, Jacques SCIALOM a l'idée d'utiliser des implants très fins , autoforants et de les placer en trépied afin de solidariser leurs têtes selon le principe du fixateur externe de GINESTET La première implantation fut faite en décembre 1961.

Le succès commercial fut immédiat. Les implants aiguilles furent positionnés n'importe où, dans n'importe quelles positions.

Les échecs cliniques furent très nombreux, car les indications étaient mal posées.

Cette méthode presque complètement abandonnée en France, est utilisée à bon escient à l'étranger.

F

IGURE

130 IMPLANT

DE BORDRON

IGURE

130 IMPLANT

DE BORDRON

BORDRON fore deux puits parallèles dans l'os grâce à des instruments calibrés. Son implant a l'avantage de séparer l'axe de la prothèse de celui de l'implant.

4.3.3.LES IMPLANTS CYLINDRIQUES ENFOUIS.

En 1957,BENHAÏM50 reprend l'idée de GREENFIELDS

24IMPLANT DE BENHAÏM

BENHAÏM conclut à l'échec de sa technique.

25IMPLANT ET COIFFES DE BENHAÏM

26LE "ITI HOLLOW CYLINDER SYSTEM" (1983)

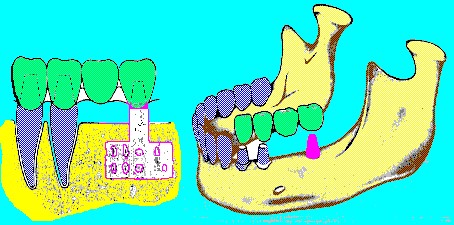

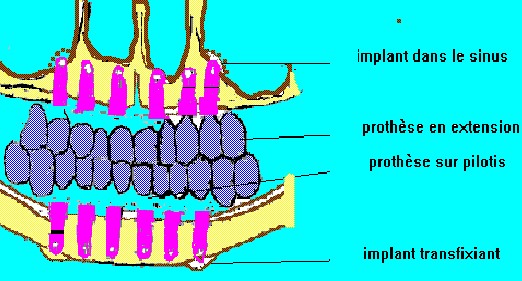

Cette technique est publiée le 30 janvier 1986 dans l'Information dentaire Nous comprenons mieux les quatre premières erreurs de BRANEMARK.

Les bridges en extension ne sont pas prophétiquement valables.

Les implants transfixiants la mandibule se sont toujours soldés par des échecs.

Les prothèses sur pilotis ne sont pas acceptables esthétiquement.

Les indications anatomiques de ces implants sont très limitées

Malgré cela, ce sera un important succès commercial grâce à une publicité bien orchestrée, et des moyens financiers très importants.51

29IMPLANTS INSPIRÉS DE BENHAÏM PUIS DE BRANEMARK

Léonard LINKOW abandonne les formes d'implants ressemblant aux racines dentaires et constate que la lame est ce qui s'adapte le mieux à un os non denté.

31DEUXIÈME SÉRIE EN TITANE D'IMPLANT DE LINKOWERREUR : SOURCE DE LA

32IMPLANT ANCRE DE BIOLOX

33LAME ENDO-OSSEUSE UNIVERSELLE DE TRAMONTE53

Cet implant doit être découpé selon les données anatomiques.

34LAME ENDO-OSSEUSE UNIVERSLLE DE ET LINKOW54

35LAME ENDO-OSSEUSE UNIVERSLLE DE PASQUALINI

Lo BELLO est le premier à réaliser deux tranchées.

Une tranchée horizontale suivie d'un percement vertical . Lo BELLO conserve la paroi verticale de l'os. L'implant est en deux parties réunies.

Jean Marc JUILLET55 / 56 réalise un implant d'une seule pièce, mais il faut réaliser deux tranchées osseuses. L'acte chirurgical condamne beaucoup d'os.

Gérard SCORTECCI57Erreur : source de la référence non trouvée, grâce à un cutter en T, réalise les deux tranchées. Le Diskimplant s'ajuste parfaitement dans la tranchée.

38DISKIMPLANT DE GÉRARD SCORTECCI EN TITANE(1984)

39LES IMPLANTS ENDODONTIQUES

En 1960, H ORLAY58 5960codifie une technique consistant à augmenter la longueur radiculaire de la dent et donc à abaisser son centre de gravité.

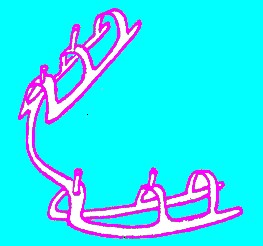

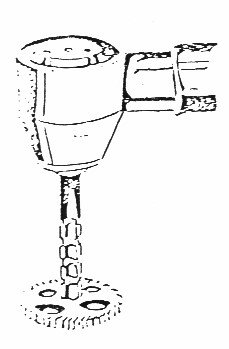

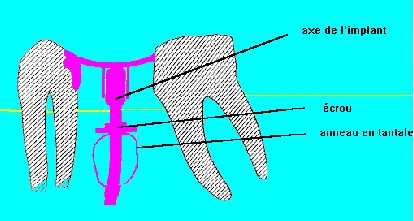

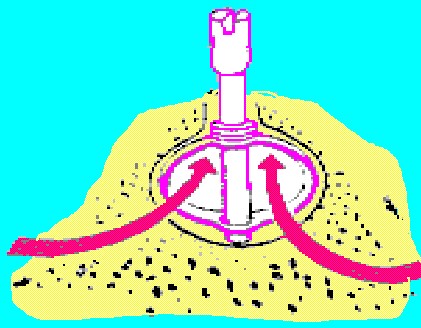

En 1961, LEHMANS crée l'implant en arceau.61 / 62 / 63 / 64

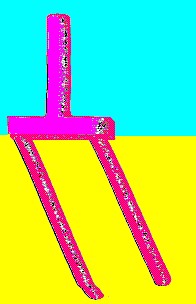

Celui-ci est constitué par un axe en tantale fileté à l'une de ses extrémités et présente un épaulement au tiers de sa longueur.

Une bande de tantale d'un millimètre de largeur, percé en son milieu et à ses extrémités est façonné en anneau, de telle sorte que les trous extrêmes se superposent à l'un des pôles de cet anneau. Le trou du milieu de la bande se trouve ainsi en opposition à l'autre pôle de l'anneau; il a été formé pour réaliser un "crevé" fileté au même pas que la vis de l'axe.

Enfilé sur cet axe, cet anneau s'appuie sur l'épaulement par ses deux trous superposés et le "crevé" est vissé à l’extrémité de l'axe.

42IMPLANT EXTENSIBLE DE LEHMANS

De 1955 à 1960, des expériences originales sont faites avec les implants aimants. P.L DONDEY65 / 66, en France et, BERMAN aux U.S.A., en collaboration avec G.GINESTET, placent des aimants dans des logettes intra-osseuses de chaque côté de la mandibule. Deux autres aimants sont placés dans une prothèse amovible. Cet implant aimant à l'avantage d'être un implant vrai.

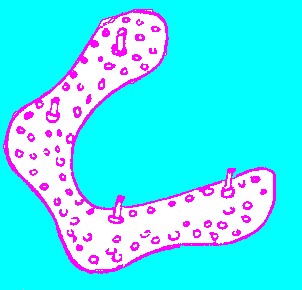

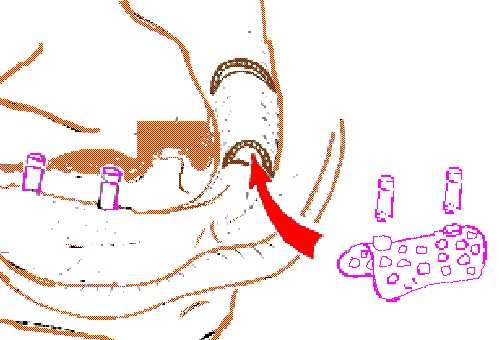

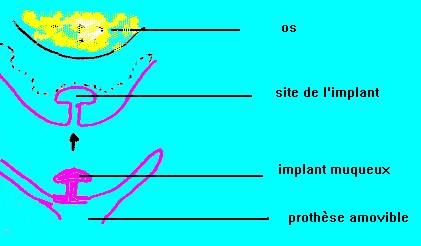

Il s'agit ici de deux implants sub-muqueux placés de chaque côté de la mandibule et qui utilisent l'attraction magnétique pour stabiliser la prothèse et l'empêcher de se mobiliser.67 Les plaquettes magnétiques sont insérés sous la muqueuse qui est ensuite suturée.

Deux autres plaquettes placées dans la prothèse, jouent le rôle de pôles opposés et maintiennent ainsi l'ensemble immobile.

Il n'y a pas communication entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Malheureusement, au bout de quelques temps, nous avons une migration "orthodontique" de l'aimant sous l'action de microforces et tout le travail à revoir.

44IMPLANT MUQUEUX IN SITU

45IMPLANT MUQUEUX SOLIDAIRE DE LA PROTHÈSE

46IMPLANT MUQUEUX DE MURATORI68

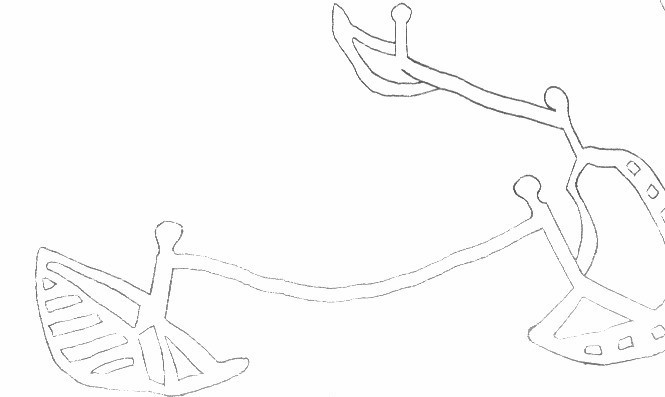

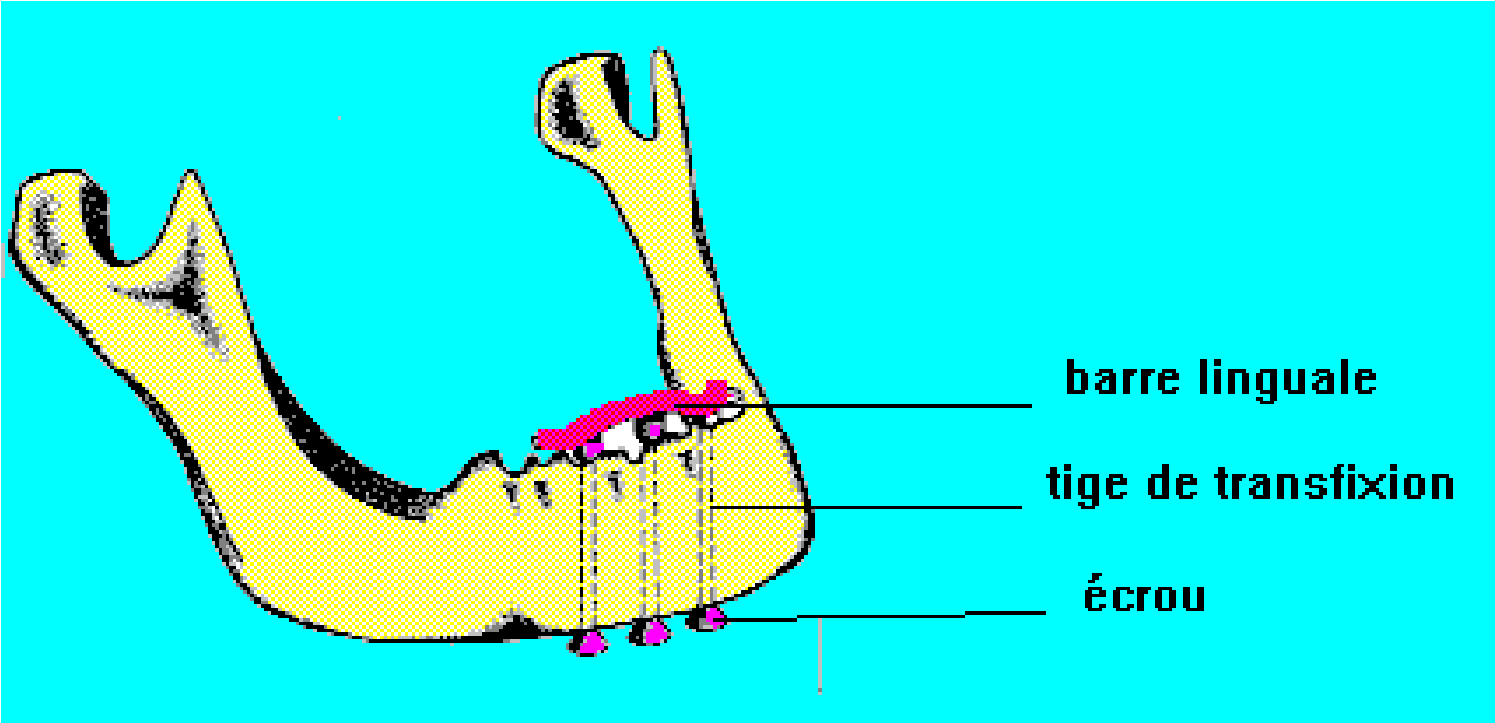

En 1955, PALFER-SOLLIER69 et CHERCHEVE décrivent la transfixion trans-alvéolaire.

Cet implant est composé de trois écrous vissés dans la zone symphysaire et positionnés après une incision mentonnière, de trois tiges émergeant sur la gencive.

En 1960,SANDHAUS réalise un implant préfabriqué en platine iridié, composé d'un pilier extra-gingival monté sur une ancre supériostée munie de quatre griffes, et placé dans une logette préalablement creusée dans l'os qui recevra ensuite une barrette et un implant co-axial.

Les parties vestibulaire et linguale de l'ancre sont pliées et modelées sur l'os et resserrées à l'aide d'une pince spécialement conçue.

L'élément intra-prothétique est formé d'un télescope passant à travers et exactement sur chaque pivot extra-gingival; les encoches, au nombre de deux, dans la région des canines, reçoivent une prothèse totale.

49IMPLANT MIXTE DE SANDHAUS MODIFIÉ POUR DE CHERCHEVE

50IMPLANT MIXTE DE SANDHAUS MODIFIÉ POUR L'IMPLANT DE BENHAÏM

Cet implant en tantale comprend quatre ailettes qui sont rabattues sur l'os.

Il arrive que se produisent des gingivites.

En 1970, Pour éviter la zone molaire, ROBERTS utilise un implant endo-osseux allant de la symphyse aux branches montantes des ramus.

.

Au terme de ce parcours, il est possible de mieux cerner le territoire de l'implantologie est un produit de l'histoire.

Dans son devenir, elle a connu des fortunes diverses depuis les premiers tâtonnement, essais et erreurs effectués dès la préhistoire jusqu'à nos jours. Sous un désordre apparent marqué par des tentatives isolées, souvent infructueuses, se fait progressivement jour une même intention réalisante qui s'exprime par des expériences très diversifiées.

Au vingtième siècle, l'implantologie se pénètre de rationalité appliquée qui confère aux démarches des chercheurs un cadre expérimental et théorique d'une portée heuristique incontestable. Cette avancée a eu pour effet d'éradiquer les mentalités naïves qui ont cru en l'avènement d'un implant miracle, sorte de "gri-gri" promu fallacieusement au rang de panacée sur le plan de l'illusion.

Désormais, en ce domaine comme dans d'autres sciences, les travaux ne s'effectuent plus au hasard mais suivant des exigences méthodologiques d'après lesquelles "le fait suggère l'idée, l'idée dirige l'expérience et l'expérience juge l'idée" comme l'énonce Claude BERNARD dans son Introduction à la Médecine expérimentale". Dans la mise en oeuvre de ses procédures, l'implantologie est bien elle aussi une médecine expérimentale, c'est-à-dire une recherche rationnelle où s'affrontent et coopèrent dans une finalité thérapeutique, expérience et théorie. De plus, elle bénéficie du concours que lui apportent d'autres disciplines médico-scientifiques telles que l'anatomie, la parodontologie, l'occlusodontie et la prothèse.

Les nombreux chercheurs contemporains mentionnés dans la dernière articulation de cette étude témoignent par leur travaux de la vitalité de l'implantologie contemporaine. Aujourd'hui, la création d'implants nouveaux, sans cesse mieux adaptés aux besoins particuliers de chaque patient, résulte de la mise en oeuvre de cette méthodologie rigoureusement scientifique élaborée dès la fin du dix neuvième siècle, perfectionné au début du vingtième avec ce que BACHELARD appelle le "Nouvel Esprit Scientifique" , pour tirer ensuite parti dans la seconde moitié de ce siècle des travaux d'une seconde Révolution scientifique que Michel SERRES a baptisée "Nouveau Nouvel Esprit Scientifique". Par le moyen de ce que ces mutations de pensée ont apporté à la recherche scientifique, s'exercent désormais les capacités inventives et novatrices des équipes qui tentent aujourd'hui de promouvoir les futures démarches de l'Implantologie de demain.

ABULCASIS....................................................4

ANDREWS......................................................4 BACHELARD.............................................1, 76

BELL.............................................................15

BELLO...........................................................20 BENHAÏM....................................62, 63, 65, 74

BERMAN.................................................20, 71

BERNARD Claude.........................................76

BERNT............................................................6

BERR............................................................15

BONWILL......................................................15

BORDRON....................................................62

BORDRON ...................................................62

BORGHESIO.................................................21 BOURDET ......................................................6 BRANEMARK..........................................64, 65

BRICKE.........................................................16

BROWN .........................................................3

BUNON...........................................................6

CHERCHEVE..................24, 25, 37, 54, 73, 74

COPERNIC.....................................................1 D'EWARDT...................................................15

DAG..............................................................16

DAG .............................................................16 DAHL.......................................................19, 20

de CARTILLO..................................................5 DESCARTES..................................................1 DONDEY.......................................................71 DUPONT.........................................................5

DUVAL............................................................6 FAUCHARD................................................5, 6 FENDALL........................................................6 FERREOL.....................................................22 FLOHR....................................................22, 56

FORMIGGINI.................................................26 FOX.................................................................7 FRANTZEN...................................................15

FREDEL .........................................................7

GAILLARDOT..................................................3

GALIEN...........................................................4 GARBACCIO.................................................54

GARDETTE.....................................................7

GERSHKOFF................................................20

GINESTET..............................................61, 71

GOLDBERG..................................................20

GREENFIELD...............................................17 GREENFIELDS.......................................18, 62

GUYON...........................................................5

HARRIS.........................................................15

HAUSMAN....................................................15

HEIDEGER......................................................1

HEINRICH...................................38, 39, 56, 74

HEINRICH ....................................................38

HELD.............................................................16

HENTZE........................................................16

HERMANN......................................................5

HILLISCHER.................................................15

HILLISHER ...................................................15

HIPPOCRATE.................................................4

HUNTER.........................................................6

JEANNERET...................................................4

JUILLET........................................................68

JULLION.........................................................6

LAFORGUE.....................................................7

LAPLACE........................................................2

LECLUSE........................................................6

LEDAIN...........................................................6 LEGER DOREZ.......................................17, 18

LEHMANS...............................................70, 71

LEMAIRE.........................................................6

LEW..............................................................20

LEWIS...........................................................15 LINKOW..........................25, 38, 65, 66, 67, 75 Lo BELLO .....................................................68

MAGGIOLO.....................................................7

MAGITOT........................................................7

MAHE..............................................................7 MARTIN DU GRADY.....................................22

MARTIN DU GRADY ....................................22

MARZIANI.....................................................21 MEISSNER..............................................16, 18 MOUTON........................................................6 MURATORI.........................................6, 37, 72 NEWTON........................................................1

NORMANSEL..................................................6 ORLAY..........................................................70 P.PFAFT.........................................................6 PALFER-SOLLIER........................................73

PARE..............................................................5

PASQUALINI.................................................68

PAYNE..........................................................16

PELLETIER...................................................23

PERON ANDRES..........................................38

RENAN............................................................3

RIOLON..........................................................5 ROBERTS.....................................................75

ROUX..............................................................6

SABRAS MAGITTO......................................23

SALAGARAY.................................................23

SANDHAUS.........4, 5, 7, 15, 16, 58, 71, 73, 74

SCHEARMMER..............................................5

SCHNEIDER.................................................18

SCIALOM .....................................................61 SCORTECCI ..........................................68, 69 SERRES........................................................76

SOL...............................................................23 STROCK.................................................16, 17 TEXIER.........................................................59 TRAMONTE............................................56, 67 VALLOIS.........................................................2 VAN DER GHINST........................................18

WAISSER......................................................15

WEISS...........................................................75 WUHRMANN..........................................16, 18

YOUNGER......................................................7

ZNAMENSKI.................................................15

AREAL..........................................................20

LINKOW ......................................................25

VALLOIS........................................................3

Robert GAUTHIER HISTOIRE DE L’IMPLANTOLOGIE page 78 1 ZLOTZISTY (Pascal). Application du système DENAR en chirurgie implantaire. Diplôme association universitaire d’Anatomie et d’Implantologie Lyon. Laboratoire d'anatomie du professeur André MORIN, Université Claude Bernard. page 44-47 .1991

L'introduction des datations absolues basées sur la désintégration des radioéléments a entraîné l'adoption d'une échelle ayant pour origine l'année 1950 et appelée before present (B.P.). Cette échelle remplace de plus en plus celle utilisée antérieurement et partant de l'ère chrétienne (avant J.C.).

VALLOIS Henri V.. Le crâne trophée Capsien de Faid Souar II. Fouilles Laplace 1964 Anthropologie, 1971, 75, n°34, pp.206-208

DECHEAUME (Michel), HUART (Pierre). Histoire illustrée de l'art dentaire. Stomatologie et odontologie. Paris. Editions Roger Dacosta, 1977, 620p., iII

GAILLARDOT IN RENAN (E) Mission de Phénicie. Paris, 1864. I, pp.47-2-73

CABANES Dents et dentistes à travers l’histoire Laboratoire BOTTU éditeurs 102 pages1928

ALBUCASSIS “ La chirurgie arabe et latine” Cura Johanis channing clarandon - Press Oxford 1778 (traduction Leclerc) Editeur E Leroux Paris 1861

PARE Ambroise “ Oeuvres complètes.Gbuon Editeur Paris 1575

FAUCHARD (Pierre). Le Chirurgien Dentiste ou traité des dents. Reproduction fac similé Paris, Julien Prélat, 1961, Tome 1, p.496, iII

LECLUSE Eclaircissement essentiels pour parvenir à préserver les dents.

HUNTER (John). Natural History of the Teeth, Londres, 1778

LAFORGUE L Théorie et pratique de l’art dentaire. L’art du dentiste ou manuel des opérations qui se pratiquent sur les dents, et de tout ce que les dentistes font des dents artificielles, obturateurs et palais artificiels. 396 pages, 16 planches de gravures, AN X, 1802 pp 113

CHAIX (Jean-Pierre). L'implantologie "organique" et l'opération de "Magitot". Bilan actuel. Etude technique et bibliographie (244 références suivies de dix observations personnelles) : 232, iII. (Thèse Chir. Dent.), Lyon,1975, 449

FREDEL L.”De la greffe dentaire au point de vue historique et expérimental”. Travail du laboratoire d’histologie normale de l’Université de Genève.1896

MAHE G Greffe dentaire - Dentisterie opératoire Gaillard et Noqué, 1914

MAHE G Réimplantation, transplantation, implantation 5Archives de Stomatologie de septembre 1911 à février 1912)

FRANCK Osterreichosch-Ungarische Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde,1891

HILLISHER Deutsche Monatsschrift für Zahnheilkunde, Aout 1891

STROCK A.E. and STROCK M.S. Further studies on the implantion of inert metals for tooth replacement Alpha Omega, pp.107-110, 1949

STROCK A.E. "Experimental Work on a method for the Replacement of missing Teeth by the direct

Implantation of a Metal Support into the alveolus", American Journal of Orthodontics and Oral Surgery 25 (1939) : pp.467-72

STROCK A.E. and STROCK M.S. Method of Reinforcing Pulpless Anterior Teeth-Preliminary Report. Journal of Oral Surgery, I : pp.252-255, July, 1943

SCORTECCI (Gérard). Incidences Paradontales et Occlusales des Implants à lame Linkow : leur contention : 60 F., iLL. (Thèse Chir. Dent.), Marseille

GREENFIELD J. "Implantations of artificial crown and bridge abutements, Dent Cosmos pp.364-430, 1913

EDWARD J GREENFIEFD Le laboratoire et progrès dentaire réunis-« une racine artificielle » 15 janvier 1911, p37-38

LEGER-DOREZ H Traité de prothèse dentaire Ouvrage illustré de 1150 figures préface de CASTAIGNE Editeurs ASH et Sons 1920 pagess691-699

FILDERMAN (Max). Revue Odontologique, mai 1931

BOYE (Georges) Implantologie dentaire clinique en omnipratique première partie :1981-1986: 35pagesProbatoire pour le diplôme universitaire d’anatomie appliquée à l’implantologie Université claude BERNARD, laboratoire du professeur MORIN 1996.

AMALFI (Riccardo David) Techniques de chirurgie implantaire dans les cas de support anatomique osseux insuffisant Diplôme association universtaire d’Anatomie et d’Implantologie Lyon. Laboratoire d'anatomie du professeur André Morin, Université Claude Bernard..1991

PELLETIER (Maurice). Implants Sous périostés en odontostomatologie Julien Prélat, 1960 p.15

FERREOL (Pierre). Contribution à l'appréciation des résultats cliniques en implantologie Orale. Etude par une méthode personnelle d'évaluation comportant quatre indices et un diagramme de 190 cas réalisés selon diverses techniques. 107 F, iII (Thèse de Chir. Dent.), Lyon, 1973, 050

DAHL G.S.A. "Subperiostal Implants and Superplants" Dental Abstracts 2 (1957), 685

GERSHKOFF A., GOLDBERG N.I. Implant Dentures. Philadelphie, J.B. Lippincott, 1957

LEW (I) Study of Edentulous Mandibles in Implant Procedures ( Journal Implant Dentistry,5:42,mai 1959, Abstracts.

LEW (I) “ Case Histories and Reports: Upper and Lower Implant Dentures- Fixationwith Surgical ProstheticSplint” Journal of Implant dentistry, 11:920-24 1961.

LEW (I) “Full Upper and Lower Denture Implant” Dental Concepts 4,:17, 1952.

BELLO (Benjamin Viera). Ponte Movel Acrilica E M Mandibula Destentada. Ponte Movel Implantogingival Acrilica, Revista de Farmacia e Odontologia, n°291/2, 1965, Brésil

MARZIANI L “ L’implantologie au tantale - Pfeuillets 1308-1309, 1961

FLOHR (W) “De la possibilité d’implants au niveau de la face” (Revue Française d’Odonto-stomatologie)

LINKOW L. Evolutionary Design Trends in the Mandibular Sobperiosteal Implant. The Journal of Oral Implantology, 1984, 11, n°3, pp.402-438

CHERCHEVE R. Les Implants endo-osseux, Paris, 1962, Librairie Maloine

FORMIGGINI Implant alloplastiques endo-osseux à spirale métallique. Revue suisse d'odontologie, n°10, 1958

FORMIGGINI (M.S) “Méthode personnelle pour les implants alloplastiques endo-osseux à l’aide de vis métalliques à spirales”- Revue mensuelle Suisse d’Odontologie, n°10,pp.906,1958.

HEINRICH (Benedict). "Atlas des techniques Implantaires Endo-osseuses" Europaïsche Akademie für

Orale Implantologie Bremen : Techniques opératoires, indications et contre-indications, Vis hélicoïdale en

Tantale, lame stabilisée, Implants aiguilles, fixation transradiculaire, transfixation, Implants Biologiques,

Implants sous périostés. Bremen Europaïsche Akademie für Orale Implantologie, p.59, iII

CHERCHEVE M., CHERCHEVE R. L'implant Crête Mince. Information dentaire, 1967, 6, pp.23-28

GRAFELMAN H.L., PASQUALINI U., GARBACCIO D., Das selbstschneidende biocortical abgestutzte Schraubimplantat Biomechanisches Prinzip, chirurgische Technik und Klinische Resultate. Sonderdruck Orale Implantologie Deutschen Gesellschaft fùr Zahnarzliche Implantologie

GARBACCIO D. Vite autofilletante biocorticale. Rivista Europea di Implantologia. 1984, 2, 99.29-34

TRAMONTE S. Implantologie Endo-osseuse, Information dentaire, 1966, pp.798-801

TRAMONTE (Stephano M.) La vite autofiletante, The self taping screw, la vis autofiletée. Milano, Editore Tramonte, p.55

TEXIER J. Impératifs physiologiques et mécaniques pour le dessin d'un nouvel implant (l'implant Bicortex). Information Dentaire n°21, 1986

BENHAÏM (Lucien) “L’implant tubulaire” Revue Française d’Odontol-stomatologie.1961.

JAMES R., ALTMAN A., CLEM D., LOZADA J. : Branemark "fixtures fail to meet recommendations of Harward Implant Consensur Conférence, Implantologiste. The international Journal of Oral Implantology, vol. N°3, 1986.

LINKOW (Léonard I). Dental Implants. For the millions who suffer with removable dentures, bridges orloose missing teeth, Dental Implants can make your life wonderful again!, Psychologically, Physically, Professionally, socially. New-York, Robert Speller & Sons, 1983, p.231, iII

TRAMONTE S. Lama mentonniera spéciale. Riviste Europea di implatologia, 1963, 3, pp.33-40

HJØRTINGHANSEN (Erick). Studies on implantologie. Revue odontoimplantologie bone in cystic jaw lesions. Copenhagen, Munksgaard, 1970, p3198, iII

JUILLET J.M. Cent cas. Revue odonto implantologie, 1970, 34, p.42

JUILLET J.M. Implant tridimensionnel, technique et avantage. Information Dentaire, 1974, 43, pp.35-40

SCORTECCI G. Le Diskimplant. Implantologie Orale, 1984, 16, pp.26-34

ORLAY H.G. Endodontic Splinting Treatement in Periodontal, Disease. British dental Journal pp.118-121, Feb2. 1960

ORLAY H.G. “Splinting with Endontic Implant Stabilizers” Dental Practice 14:481-98 1964.

ORLAY (H G) “Endodontic Implant” Journal of Oral Implant Transplant Surgery 11:481-98 1964

LEHMANS (Jean). Prhothèse sur implants endo-osseux et sur piliers naturels / Prothèse verrouillée Maloine, 1962. P.123, iII

LEHMANS (Jean). Implants à arceaux endo-osseux. Revue Odonto-stomatologique. 1961

LEHMANS (Jean). Résultat de trois années d'expérimentations des implants en-osseux. Revue OdontoStomatologique 1961

LEHMANS (Jean). Les implants endo-osseux à anneau extensible, Revue de Stomatologie, n°1, 1960.

DONDEY P.L. Implants en or associés à des aimants. Revue Française d'Odontostomatologie. 1961, 11, n°9, pp.166-769

DONDEY P.L. Implants magnétiques. Information dentaire, 1955, 20, pp 905

RUSPA F. Aimants à attraction et aimants à répulsion employés comme moyen de fixation dans la prothèse totale. Information Dentaire. 1957, 9, pp.312

EVASIC R. Intramucosal Implants : A Review of Concepts and technichs Single Inserts as Tandem Denserts. The Journal of Prosthetic Dendistry, 1983, 49, n°5, pp695-701

PALFER-SOLLIER “ Les thérapeutiques pré- et post-opératoires appliqués à l’implantologie”. R.F.O.S.n°3, pp.1208,1965.

Robert GAUTHIER HISTOIRE DE L’IMPLANTOLOGIE

page